En 2007, la ville de Cleveland, Ohio, a été en partie dévastée. Pas par une tempête, pas par un séisme, ni par un incendie. Les quartiers Est de Cleveland, et notamment Slavic Village, ont perdu en quelques mois près de vingt mille familles, l’équivalent d’une ville moyenne en France. Ces gens-là, pour la plupart des Noirs, des personnes âgées ou des travailleurs peu qualifiés, ont été chassés de leur maison dont elles n’arrivaient plus à payer les traites. Bienvenue au monde merveilleux du rêve américain et des subprimes.

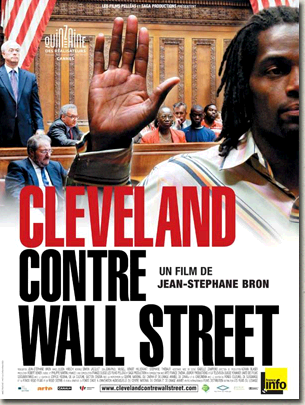

Car c’est bien de cela dont il s’agit dans Cleveland contre Wall Street. L’histoire de la révolte de ceux qui ont tout perdu et qui demandent des comptes, soutenus par la municipalité — laquelle dépense des millions de dollars pour démolir des maisons abandonnées, livrées aux squatteurs et aux incendies. Intenter un procès à 21 des principales banques de Wall Street, l’idée était excellente et à coup sûr exemplaire. Mais elle restera une idée, les banquiers en question ayant réussi à faire capoter le projet.

C’est ici qu’arrive Jean-Stéphane Bron, documentariste suisse et impertinent qui n’a aucune intention d’en rester là. Il voulait filmer le procès, et il le filmera, quitte à ce que ce soit un procès fictif. Mais avec de vrais témoins, un vrai juge, une vraie salle d’audience, et de vrais avocats, l’un mandaté par la ville de Cleveland, Josh Cohen, l’autre missionné par les banques, Keith Fisher. L’un comme l’autre ont l’épaisseur des grands acteurs de cinéma, le premier semblant sortir d’un film de Frank Capra, le second des grands manipulateurs pervers des œuvres de Coppola.

Pourtant, aucun d’eux ne joue un rôle, car rien n’est écrit à l’avance, ni les plaidoiries, ni les dépositions des témoins. Jean-Stéphane Bron se contente, mais c’est peu de le dire, de filmer ces visages en plan très serré, en champ-contrechamp, afin de laisser toute leur place aux mots qui sont échangés et qui font de Cleveland contre Wall Street un grand film de guerre. Ici, pas d’explosions, pas de sang, pas de cris, mais une violence terrible qui oppose des gens qui n’ont rien demandé à un système qui les broie.

Car la main invisible du marché, invoquée par l’ancien conseiller de Reagan, Peter Wallison, est en l’occurrence une main qui étrangle, qui presse et qui essore littéralement ceux qui avaient cru jouer le jeu du rêve américain en achetant leur maison, à crédit bien sûr. Pourtant, pour Keith Fisher, les banques n’y sont pour rien : elles ont accordé du cash parce qu’il y avait une demande, parce que l’Etat fédéral avait fait de l’accession à la propriété une priorité, et elles ne sont en rien responsables de ce qui arrive.

La ficelle pourrait paraître bien grosse. Et pourtant, face à ce baratineur de talent, les victimes, celles qui vont se retrouver bientôt à la porte, peinent à se faire entendre. A tel point que les plus convaincants sont ceux qui ont soutenu le système et qui en ont profité : l’ancien courtier Keith Taylor, ancien dealer et qui dit s’y connaître en pourcentage et en commissions, Michael Osinski, l’inventeur du logiciel qui a démultiplié les effets des suprimes et donc Peter Wallison. Avec eux, tout est simple : l’objectif est de se faire de l’argent, le plus possible d’argent, et qu’importe tout le reste. Ce à quoi Keith Fisher ajoutera benoîtement :« c’est dans la nature humaine, n’est-ce pas ? »

Un procès, même fictif, se termine par la délibération du jury et par l’énoncé du verdict. On ne vous en dira rien, car Cleveland contre Wall Street est aussi un film à suspense. Mais qu’importe l’issue. Ce qui compte ici, c’est que les habitants de Cleveland ont redressé la tête, et affirmé à la face du monde, comme Barbara Anderson, que « leurs bonus sont indexés sur mon malheur. Et ça, ça ne peut pas être juste. » Dans la veine de Michael Moore, mais avec bien plus de sobriété et de sens de la mise en scène, Jean-Stéphane Bron a gagné son pari.