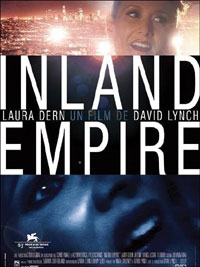

UN LYNCH, EN PIRE

Il y a de meilleures façons de passer trois heures. C’est suffisant pour lire plusieurs BD, ou un roman assez court. Ou pour profiter des prémices du printemps. Faut-il quand même les sacrifier pour le dernier film de David Lynch ?

Inland Empire est comme ces gadgets technologiques modernes dont on peut se demander à quoi ils servent et comment ils fonctionnent. L’inconvénient, c’est que dès le premier quart d’heure (en comptant large), on ne s’intéresse plus vraiment à la question. Et si on devait transcrire sur un clavier l’impression que laisse cette chose étrange, ça donnerait à peu près ceci :

!+& xfff ç864 ))* df« ç »: : 9K zzz°P∞ A+=== UIHGG @ - ?? Ò€€€bf3 sa ! , “ÌYYOHG“ dsf« ùù s97 +.? & U7° 64 ))* df »ç": : GG @ - ?? Ò 9K zz fff ç8

ofje ùtk’e(po^$’ ’99I¨,ùù,( OK’ OEKRT’ 9988 ,, ; uhy sqpù ^ÉSDE%%% ))* df« ç »: : GG @ - ?? Ò bf3 sa ! , “ÌYYO

Et ceci, pendant une bonne vingtaine de pages. C’était donc juste une bande-annonce.

Dans Mulholland drive, même si Lynch s’amusait à remonter une histoire en dépit du bon sens, il y avait quand même une histoire, quelque chose sur lequel on pouvait s’appuyer, un fil sur lequel tirer pour dénouer une intrigue. Là, rien du tout, sinon de vagues images mentales, des réminiscences, des collages même pas beaux à voir, tant l’image numérique est granuleuse, quand elle ne déforme pas les visages à coups de grands angles.

Que restera-t-il de cet Inland Empire ? Pas grand chose. Juste le souvenir d’un immense ennui et de la désagréable impression que le cinéaste s’est moqué de nous.