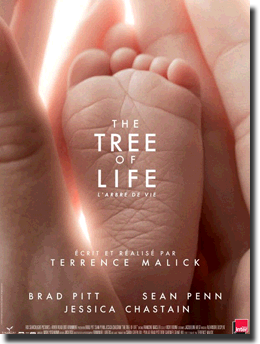

On l’a comparé à Kubrick, et notamment à son 2001. Etrange : à côté de The Tree of life, 2001 est aussi rythmé que Star Wars. Le dernier film de Malick, le cinquième en trente-huit ans (les vingt-huit ans qui séparent Orange Mécanique de Eyes Wide Shut sont enfoncés) ressemble plutôt par moments au Décalogue de Kieslowski (le mystère du sacré, le côté contemplatif, la grâce), à d’autres à The Wall de Alan Parker (les cadrages très serrés sur les visages et sur les gestes), mais au final, The Tree of Life finit par ne plus ressembler à rien.

Collage aléatoire de séquences quasi-abstraites (volcans, amibes, déserts, constellations...) et d’une histoire familiale à la chronologie explosée, cet arbre-là ne nous laisse aucune chance d’attraper une branche ou de s’aggriper à une racine. Comment peut-on comparer le travail de Terrence Malick à celui de Kubrick quand ce dernier s’appuyait toujours sur un scénario solide et élevait le récit aux dimensions d’un mythe ?

The Tree of Life pourrait être alors un grand film non-verbal, une expérience visuelle et sensorielle. Ce n’est pas le cas : les deux tiers du long-métrage (2h18) sont occupés par l’histoire de Jack, que l’on voit successivement bébé, garçonnet, enfant, puis à la cinquantaine, visiblement dégoûté de la vie et tentant de rassembler les souvenirs du temps perdu. Il y avait sans doute là de quoi faire un film remarquable, dans la description clinique d’une famille américaine des années cinquante a priori banale et traversée par la violence du père. Malick aurait ainsi pu creuser les dualités qui traversent le film, force/douceur, féminin/masculin, nature/technique, vivant/mort...

A n’avoir choisi ni l’une ni l’autre de ces options, Malick donne l’impression d’avoir agencé son film avec plusieurs projets dissemblables, espérant lier le tout dans une sorte de préchi-prêcha insupportable sur le bien et le mal, l’amour et la haine, Dieu et le père.

Au final, que reste-t-il de cette promesse de film immense ? Des fulgurances visuelles. Malick sculptant ses silhouettes à la lumière solaire. Tournant au niveau des épaules de ses personnages comme le souffle d’un esprit frôlant les nuques. Filmant les premiers pas d’un bambin, le mouvement de va-et-vient d’une balançoire sous les frondaisons, la fraîcheur de l’enfance se heurtant de plein fouet à la brutalité de l’adulte. C’est bien plus que n’en sont capables des centaines de cinéastes tâcherons. Mais ça ne suffit pas à faire un film.