Au terme de neuf cent trente pages de lecture intense (prévoyez entre une semaine et quinze jours), une fois le pavé refermé, que reste-t-il de ce 22/11/63 ? S’attaquant frontalement dans une fiction à un événement d’ampleur planétaire, que certains qualifient de crime du siècle, Stephen King a pris d’énormes risques sur un sujet ou tout et son contraire ont servi de matériau à des centaines d’ouvrages. Et histoire de ne pas faire les choses à moitié (ce n’est pas le genre du personnage), l’auteur du Fléau s’est aussi lancé dans un récit « machine à explorer le temps » qui a stimulé l’imagination de très nombreux écrivains depuis H.G. Wells.

Mais là où King fait fort, c’est que sa machine à lui ne comporte aucun tuyau, aucun engrenage, aucun transformateur, aucun casque à impulsions électromagnétiques. Rien de tout cela, non. Ce n’est qu’une faille temporelle nichée au fond de la réserve d’un vieux restaurant installé dans un mobil-home, quelques marches que l’on descend dans le noir comme dans un rêve. Et là, on se retrouve soudain en octobre 1958, à la même heure et au même endroit, une arrière cour d’usine gardée par un clochard qui semble en savoir beaucoup.

C’est extrêmement simple mais ça fonctionne parfaitement. Pourquoi se compliquer la vie avec une machine puisque l’imagination du lecteur et la puissance narrative de l’auteur suffisent ? Une machine à remonter le temps, c’est après tout une des définitions possibles de la littérature. Chez King, cette machine est narrative et traverse toute son œuvre. Le magnifique Sac d’os (Bag of Bones), auquel 22/11/63 fait forcément penser, était lui aussi construit dans un va-et-vient entre passé et présent.

Comme Jake Epping, 35 ans en 2011 et professeur d’anglais, nous voici propulsés au bout de quarante pages à peine dans le Terrain d’Antan, celui du rock’n’roll, des bagnoles monstrueuses à vendre pour 300 dollars, de la guerre froide et de la ségragation assumée (toilettes pour hommes, pour dames et pour gens de couleur). Assailli de couleurs, de bruit, d’odeurs (la préservation de l’environnement attendra, et les cigarettes se fumaient à la chaîne, partout), Jake est tout d’abord perdu. Nous aussi, mais pas Stephen King, et pour cause : il avait 11 ans en 1958, et toute la période du passé que couvre le livre (jusqu’à la fin 63) correspond à son adolescence.

Autant dire que 22/11/63 est un grand livre nostalgique. Nostalgie d’une époque disparue dans le chaos des sixties et du Vietnam, nostalgie d’une histoire d’amour très pure avec en toile de fond la maltraitance faite aux femmes (Sac d’os, encore, mais aussi Rose Madder), nostalgie d’une jeunesse enfuie magnifiée par l’écriture d’un homme de 63 ans qui entre dans le dernier tiers de sa vie.

Ne jamais regarder en arrière. Combien de fois se donne-t-on ce genre d’injonction après avoir vécu une expérience exceptionnellement bonne (ou exceptionnellement mauvaise) ? Souvent, j’imagine. Et l’injonction reste généralement lettre morte. Les êtres humains sont ainsi faits qu’ils regardent en arrière, c’est même pour cela que nous avons cette articulation pivotante dans le cou.

King développe aussi brillamment la notion d’ange-gardien : connaissant l’avenir, Jake développe des relations humaines riches et une perception très fine des gens qu’il côtoie, à qui il ne peut résister à l’envie d’en dire un peu trop. Et comme dans ses autres romans, King a une propension à se placer spontanément du côté des classes dominées (dont il est issu) qui ne peut que faire penser aux livres d’Howard Zinn (en particulier l’immense Histoire populaire des Etats-Unis).

L’autre grande trouvaille de King, c’est que si le grand voyage dans le passé est possible, les obstacles se multiplient sur le chemin de celui qui veut changer l’histoire. Le passé résiste, de toutes les façons possibles, il ne se laisse pas faire. Il lance des signaux d’avertissement, ce que King appelle des harmoniques, ou qu’on pourrait nommer « impression de déjà-vu ». Des scènes se répètent, des drames se nouent sans fin, et si la tentation est grande de revenir dans le présent puis de retourner dans le passé pour remettre les compteurs à zéro, les choses sont bien plus compliquées.

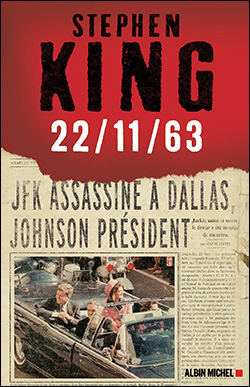

Et JFK dans tout ça ? On pourrait presque dire que c’est secondaire. Le cœur battant de 22/11/63 n’est pas Lee Harvey Oswald, que Jake va suivre à la trace dans l’espoir de l’abattre avant l’attentat de Dallas [1], mais l’histoire d’amour entre Jake et Sadie. Une histoire où la danse (dont Stephen King est un pratiquant convaincu) a toute sa place, en particulier In the mood de Glenn Miller, qui ne date d’ailleurs pas des années cinquante mais de 1939.

Le savons-nous tous secrètement ? Le monde est un mécanisme parfaitement équilibré d’appels et d’échos de couleur rouge qui se font passer pour un système d’engrenages et de roues dentées, une horlogerie de rêve carillonnant sous la vitre d’un mystère que nous appelons la vie. Et au-delà de la vitre. Et tout autour d’elle ? Du chaos, des tempêtes. Des hommes armés de marteaux, des hommes armés de couteaux, des hommes armés de fusils. Des femmes qui pervertissent ce qu’elles ne peuvent dominer et dénigrent ce qu’elles ne peuvent comprendre. Un univers d’horreur et de perte encerclant cette unique scène illuminée où dansent les mortels, comme un défi à l’obscurité.