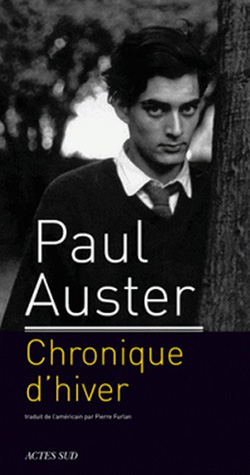

Ses derniers romans nous avaient laissé pour le moins sceptique. Depuis quelques années, Paul Auster écrit beaucoup, près d’un livre par an, mais rien d’inoubliable ou de transcendant, du moins depuis Le livre des illusions qui date de 2002. Son dernier opus, intitulé Chronique d’hiver (Winter journal en vo) ne nous disait rien qui vaille, puisqu’il était question d’un fragment autobiographique pris sous l’angle du corps, le corps souffrant, le corps blessé, le corps déplacé, le corps nourri, le corps aimé. Bon, pourquoi pas, après tout.

Parler d’autobiographie avec Paul Auster est un exercice compliqué, tant l’animal a une façon bien a lui de pratiquer le genre. Tous ses romans, à des degrés divers, sont autobiographiques [1]. Et parmi ses essais, L’invention de la solitude raconte sa relation à son père, et Le diable par la queue son rapport à l’argent.

Mais déjà, ces deux derniers livres n’avaient en rien la forme classique d’une autobiographie. Le premier évoquait l’histoire de Jonas et de la baleine ainsi que celle de Pinocchio. Le deuxième était fragmenté au possible, ignorant allègrement toute forme de chronologie. C’est ce qu’on retrouve dans Chronique d’hiver, où Auster raconte des histoires lui étant arrivées dans un passé récent, comme ce terrible accident de voiture survenu en août 2002, puis passe à des souvenirs de sa petite enfance, revient sur ses années de galère, repart sur la mort de sa mère... Avec à chaque fois le corps comme point d’ancrage.

Par exemple, pour en arriver à son accident de voiture, il évoque un souvenir d’enfance où il avait une envie pressante d’uriner, et ou sa mère l’avait autorisé à mouiller son pantalon parce qu’ils étaient en voiture et ne pouvaient pas s’arrêter. Le jour de l’accident, cinquante ans plus tard, l’auteur était tenaillé par la même envie pressante, mais cette fois c’est lui qui conduisait, et pour arriver plus vite à la maison il a commis une imprudence qui aurait pu coûter la vie à sa femme et à sa fille.

Autre originalité, Auster n’écrit pas à la première personne du singulier, ni à la troisième, mais utilise le « tu » qui à la fois le met à distance de son sujet et semble interpeller directement le lecteur. Et pour cause : racontée via le prisme du corps, la vie de Paul ressemble à celle de la plupart des garçons occidentaux nés à l’époque du baby-boom. La première bagarre, les premiers plaisirs solitaires, les premiers baisers avec des filles, le premier grand amour, la perte des êtres aimés, les blessures de la jeunesse et les maladies de la vieillesse.

Grande spécialité austérienne enfin, la passion des listes. Dans Chronique d’hiver, on énumère ainsi les vingt et un logements successifs de l’auteur de Cité de verre. A chaque fois, c’est l’occasion d’un état des lieux, des circonstances dans lesquelles la chambre d’étudiant, le studio miteux, la maison délabrée ou l’appartement bourgeois ont été trouvés, loués ou achetés, mais aussi et bien sûr les moments de bonheur et les tragédies qu’ils ont abrités. Il fait aussi la liste des lieux qu’il a visités, des repas de Noël partagés avec les parents de sa femme (toujours le même rituel et le même menu, pendant vingt-trois ans d’affilée : un cauchemar absolu de normalité), de ses plats préférés...

Et puis ce style superbement épuré, sans un mot de trop, que ce soit pour décrire une scène hallucinante (l’auteur en visite sur le site où se trouvait le camp de concentration de Bergen-Belsen entend le hurlement fantôme des cinquante mille prisonniers russes enterrés sous ses pieds) ou un moment quasi-métaphysique :

Tes pieds nus sur le sol froid au moment où tu sors du lit et vas jusqu’à la fenêtre. Tu as soixante-quatre ans. Dehors, l’air est gris, presque blanc, pas de soleil en vue. Tu te demandes : combien de matins reste-t-il ?