Le King s’éloignerait-il de la veine fantastique ? Après 22/11/63 qui explorait au moins autant l’Amérique des années cinquante que l’assassinat de Kennedy, Joyland rappelle furieusement Stand by me ou encore Cœurs perdus en Atlantide, deux romans sur l’enfance ou la jeunesse, et bien sûr la nostalgie. Comme l’exprime si bien ce constat désabusé :

Nous apercevions d’autres feux — de grands feux de joie aux flammes bondissantes aussi bien que des feux à barbecue — tout le long de la plage. Ils formaient une jolie chaîne de joyaux scintillants. De tels feux de camp sont probablement interdits dans notre XXIe siècle commençant : les puissants de ce monde ont le chic pour mettre hors la loi quantité de belles et bonnes choses faites par les honnêtes gens. J’ignore pourquoi il doit en être ainsi, je sais simplement que c’est une réalité.

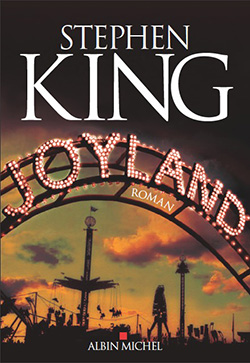

Ne vous fiez surtout pas à la quatrième de couverture de l’édition française. Oui, il est bien question de fête foraine dans Joyland, mais non, il n’y a ni terreur ni clown psychopathe. Rien à voir avec Ça, donc. Joyland est au moins autant un lieu (un parc d’attractions un peu ringard au bout d’une plage de la Caroline du Nord) qu’une époque, l’année 1973, celle de la première crise pétrolière et du Watergate. Là, dans ce décor baptisé Heaven’s Bay, le jeune Devin Jones, vingt et un ans, va connaître l’amour physique pour la première fois. Il connaîtra aussi bien d’autres choses.

Le personnage de Devin, éminemment sympathique et évidemment nourri des années de galère de King lui-même (qui a six ans de plus), n’a rien de spectaculaire, aucun talent particulier si ce n’est une capacité à l’empathie que l’on a déjà vu dans Docteur Sleep, justement. Comme Danny Torrance, Devin est capable de s’intégrer à toute vitesse dans une communauté de forains et de faire de son travail quelque chose de différent, quitte à se glisser dans une atroce fourrure de chien Howie pour amuser les tout-petits.

Mais comme toujours dans le roman de King, ce sont les personnages secondaires qui nous offrent une galerie de portraits incroyables. Comme ce monde forain, menacé de disparition par les parcs à thème style Disney, que King aligne d’ailleurs sèchement par la voix du directeur de Joyland, Bradley Easterbrook : « Dans les parcs Disney, tout est scénarisé, codifié, et je déteste ça. Je déteste. Ce sont les maquereaux du divertissement. Moi, je suis adepte de l’inattendu, de l’improvisé, le côté rock’n’roll de la vie. » Et des choses inattendues, il va y en avoir à Joyland…

Pour l’occasion, King a exploré (et réinventé) le langage forain, la parlure, avec ses lapins (les visiteurs du parc), sa roue blindée, ses ouas-ouas, ses Premiers guichets... Mention au passage aux traductrices Nadine Gassie et Océane Bries qui ont dû parfois avoir mal à la tête.

Parmi ces personnages qui gravitent autour de Devin Jones, on retiendra le couple improbable formé par Mike Ross et sa maman Ann. Mike a une dizaine d’années, il est sur un fauteuil roulant et très gravement malade. Mais il a un Don… Le voilà, le fil conducteur avec Docteur Sleep. C’est avec lui qu’on va vivre les scènes les plus poignantes de Joyland, des moments de grâce d’une profondeur et d’une légèreté rares, comme un cerf-volant qui prend le vent un soir d’été sur une plage déserte.

Mais bien sûr, « les jours raccourcissaient et il y avait un petit froid mordant dans l’air du matin. Ça n’existe pas, un été sans fin ». Et c’est ainsi que ces cinq ou six mois passés à Joyland deviennent une métaphore sur le temps qui passe, la jeunesse qui s’en va irrémédiablement et les illusions avec. King a soixante-sept ans maintenant, mais à la différence de Devin Jones, qui raconte son histoire quatre décennies plus tard, lui a réussi à devenir écrivain. Tant mieux pour nous.