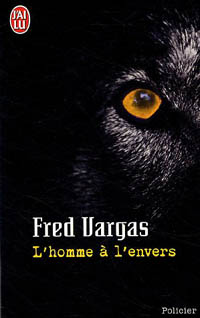

Deux ans avant le mythe de la peste dans Pars vite et reviens tard, c’est à la légende de la Bête que s’attaque Fred Vargas dans L’homme à l’envers. En transposant l’histoire du Gévaudan au Mercantour, la romancière archéologue joue remarquablement avec la peur du loup et la hantise du loup-garou comme d’un retour du refoulé. Brebis égorgées, puis victimes humaines, toutes portent des marques de canines laissant supposer qu’elles ont été attaquées par un loup d’une taille gigantesque. Pourtant, l’histoire change de cap et tourne au roade-mouvie, avec une équipe composée d’une compositrice qui fait de la plomberie, un jeune Noir qui connaît par cœur le dictionnaire et invente des histoires africaines et un vieux berger surnommé le Veilleux. Ensemble, ils se lancent sur les traces du monstre installés dans une bétaillère équipée de lits et puant le suint de mouton.

Bien sûr, on retrouvera en cours de route le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg, mais presque comme un personnage secondaire. Car dans L’homme à l’envers, on est bien loin des codes du polar, de ses bars glauques et de ses ruelles humides. On y prend littéralement les chemins de traverse, de l’arrière-pays niçois à la Bresse en passant par les Alpes, en une course poursuite qui prend son temps pour embarquer le lecteur sur de fausses pistes. Surtout, Fred Vargas fait une fois de plus étalage de son talent pour affubler ses personnages de tics verbaux irrésistibles, du gendarme qui dit tout deux fois à celui qui ponctue ses phrases de « comment dirais-je » en passant par le berger qui « aime comprendre » et se fait expliquer le sens de curriculum vitae. Ils emportent chacun une part d’humanité qui fait la valeur de ces romans pas comme les autres.