MOURIR D’AMOUR EN NOIR ET BLANC

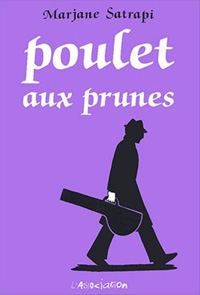

Il faut toujours prendre garde aux apparences, surtout avec Marjane Satrapi. En couverture, une silhouette noire coiffée d’un chapeau et tenant à la main ce qui ressemble vaguement à un étui à guitare, mais qui pourrait tout aussi bien cacher une arme à feu. Et un titre, Poulet aux prunes, qui, dans nos cerveaux formatés par les films et les romans noirs, évoque immédiatement la police et les projectiles.

Rien de tout ça, cependant. Ce n’est pas une mitraillette que l’homme tient à la main dans son étui, mais un tar, un instrument de musique caucasien à six cordes. Et le poulet aux prunes en question n’est rien d’autre qu’une recette de cuisine que l’homme affectionne tout particulièrement. Il fallait donc tout comprendre au premier degré, un premier degré dont la simplicité, semblable au dessin au noir profond de Marjane, n’exclut pas la profondeur, bien au contraire [2].

L’histoire de Nasser Ali est donc toute simple. Ce joueur de tar cherche à remplacer son instrument cassé, finit par en trouver un après plusieurs tentatives infructueuses, n’en est pas satisfait et décide de se laisser mourir. Et il meurt. A la seizième page, le récit semble déjà bouclé. C’est pourtant là que tout commence.

Entre le moment où Nasser Ali se couche en décidant qu’il ne voulait plus vivre et celui où on l’enterre, il se passe huit jours. Huit jours que Marjane Satrapi raconte minutieusement, et à travers eux, dénoue un à un les fibres de l’existence de Nasser Ali. Son enfance, son goût précoce pour la musique, son amour profond pour une femme mis en échec par le père de celle-ci, son mariage contraint avec une épouse qu’il n’aime pas, l’agonie de sa mère, sa relation frustrante avec ses trois enfants et pour finir, deux micro-événements qui auront raison de son désir de vivre.

Ces récits dans le récit ne sont pas intégrés de façon chronologique. Ce sont des lambeaux d’existence, des souvenirs fragmentaires qui traversent l’esprit de Nasser Ali, enfermé dans sa chambre et dans son désir d’en finir. Ils forment une sorte de château de cartes mental dont on pressent l’effondrement. Et quand on arrive aux toutes dernières pages, et que la scène d’ouverture est montrée à nouveau sous un point de vue différent, alors tout s’éclaire.

Avec le même talent que dans Persepolis, Marjane Satrapi racle jusqu’à l’épure des situations qu’il serait difficile de décrire en plusieurs pages de texte. Deux dessins lui suffisent, comme ceux où l’on voir une famille réunie devant la télévision, au début de la révolution iranienne, et la même, un an plus tard, alors que la guerre contre l’Irak venait d’être déclarée. Le premier est en noir et blanc. Le deuxième est entièrement noir, comme si on venait d’éteindre subitement la lumière. Ne restent en blanc que les contours des personnages et du mobilier, ainsi que l’image sur l’écran de la télévision. Impossible de faire plus simple, plus radical et plus percutant.