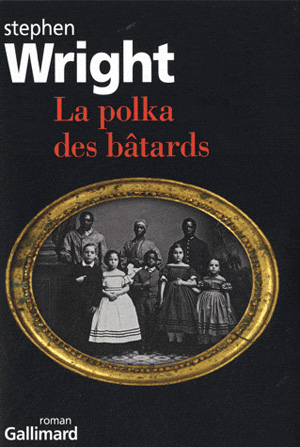

Avez-vous déjà entendu parler de Stephen Wright ? Ce romancier américain, né en 1946, vétéran du Vietnam, est reconnu aux Etats-Unis comme un des plus grands auteurs contemporains depuis la parution de Méditations en vert (en 1983), parfois comparé par sa démesure et sa description hallucinée de la guerre à Apocalypse Now. Il a ensuite écrit M31 : A Family Romance en 1988 et Etats sauvages en 1997. La polka des bâtards, publié aux Etats-Unis en 2006, est sorti en début d’année en France chez Gallimard.

Voilà déjà ce qui explique le fait que Wright soit quasiment inconnu chez nous : si Etats sauvages a été traduit rapidement (en 1997, édtions Gallimard), il a fallu attendre 27 ans pour que Méditations en vert soit pris en charge par un éditeur français (Gallmeister), alors que M31 n’est toujours pas traduit.

Ce dernier tente d’ailleurs [1] de décrire le style de Wright : « Tous les livres de Wright sont dans une certaine mesure des aventures de la perception, où le seul moyen de rendre compte d’un réel chaotique et saturé d’images consiste à le réinventer à coups de métaphores, imprévisibles et proliférantes, dans un style luxuriant et « maximaliste » visant à saper tous les clichés, toutes les langues de bois. » En ce sens, on pourrait aussi rapprocher le style de Wright de celui du cinéaste Terrence Malick, et notamment de son film Le nouveau monde.

Entrer dans un roman de Stephen Wright, tout du moins dans celui-ci puisque je n’ai pas lu les autres, n’est pas une chose facile. Le premier chapitre de la Polka des bâtards décrit ainsi une scène quasi surréaliste où des femmes à barbe (!) attaquent en meute une fille isolée. Il faut donc s’accrocher un bon moment aux fils ténus du récit pour entrer dans le cœur de l’histoire, celle de Liberty Fish, né d’un père yankee et abolitionniste et d’une mère qui a fui sa famille de planteurs sudistes, dans les années 1840.

Est-ce pour autant un roman sur la guerre de Sécession, dans laquelle s’engage le jeune Liberty ? Pas vraiment : la description de celle-ci n’occupe qu’une quarantaine de pages (sur quatre cents) au milieu du récit. Des pages terribles peuplées de chairs déchirées, de vacarme, de poussière, de plaintes et de cadavres mutilés qui parlent de toutes les guerres, celles terminées et celles en cours.

Est-ce alors un roman sur les abolitionnistes ? Déjà un peu plus. Liberty a hérité de ses parents une haine féroce contre la ségrégation raciale et l’esclavage [2]. Adolescente, sa mère Roxana a vécu de très près le traitement réservé aux esclaves dans son domaine de Redemption Hall, en Caroline. C’est d’ailleurs là que Liberty, fuyant les combats, se rendra à la recherche de ses grands-parents. Une sorte de voyage au bout de l’enfer...

Ce que Wright interroge au fond, ce sont les mythes américains et leurs contradictions insupportables [3]. La quête effrénée de nouveaux espaces, l’esprit de conquête, la libre-entreprise, l’individualisme forcené, la violence omniprésente et la nécessité, pour faire tourner le système, d’exploiter à outrance les Noirs, d’abord par l’esclavage, puis par la prolétarisation et la ségrégation.

Ainsi, l’esclave Monday dont le maître vient de périr réagit-il à l’annonce de sa liberté toute neuve :

— J’entends parler de cette histoire de liberté depuis que les lapins ont des oreilles, et j’ai une question pour vous, monsieur Liberty : de quel genre de liberté il s’agit, au juste ?

— Comment ça, de quel genre ?

— Eh bien, la liberté de l’oiseau, ou la liberté de la mule ?

Quant au jeune Liberty, il conclut :

Comment savoir ? Le sang coule à travers le temps comme l’eau des fleuves, il va là où il veut, quand il veut, sans se soucier des frontières, qu’elles soient géographiques, physiques ou sociales. Les affluents convergent, divergent, convergent encore, en un réseau peut-être moins aléatoire qu’il n’y paraît. C’est la vie, j’imagine. Et au bout du compte, la vie fait de nous tous des bâtards.